鹿児島県鹿児島市ぴぴピアノ教室【子どものピアノ教室】いのうえちづよです。

子どもの教室では、楽譜を読めるようにするという事が一つの目標です。

やり方は、その子その子にあった方法で。

線と間を使って、音符の玉を読む【譜読み】に取り組んでいます。

教室では、私が作ったオリジナル教材を使っています。

いろんな教材のいいとこ取りで、作りました。

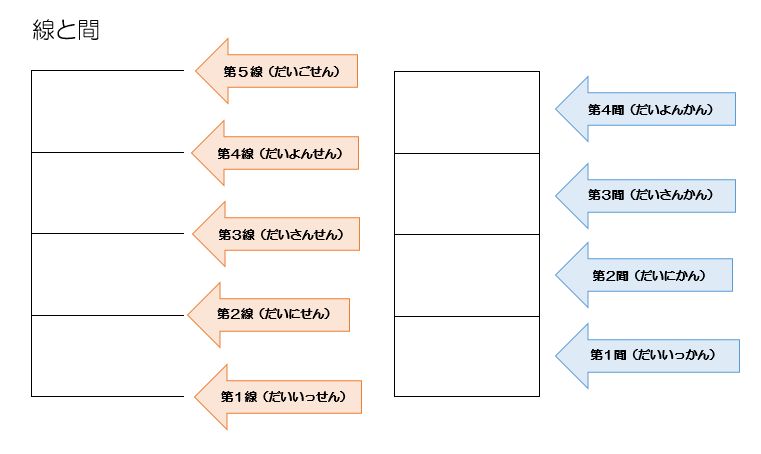

このオリジナル教材の中に、線と間についての説明画像が、入っています。

オンラインの場合は、体面と違って、教材をしっかりと説明しながら、一緒に見ていくということが出来ません。

そこで、レッスンの時に、線と間のことについてしっかりと説明することにしています。

線とは、五線紙に使われている線のこと

間は、その線のそれぞれの間の事です。

順番に説明しますね。

線とは

楽譜は、5本の線の上に音符が書かれて、出来ています。

この線は、ト音記号の部分で、5本、ヘ音記号の部分で、5本。

全部で、10本ですね。

楽譜用に書かれているノートでは、ト音記号の部分だけ、ヘ音記号の部分だけで呼ぶので、五線紙といいます。

間とは

間とは、言葉の通り、あいだですね。

線と線の間の事です。

日本の漢字は、意味がわかりやすいので、意味がわかるようになる年代だと漢字で説明したりします。

小さい生徒さんには、歌うように伝えるといい感じで、覚えてくれますね。

譜読みに役立つ線と間

この音符の場所を確認しながら、色音符表で、音を探していきます。

この方法だと、適当感が無くなって、しっかりと音の場所が、わかるようなります。

この音、何の音かな?と訊くと、生徒さんの中には、数撃ちゃ当たるってな感じで、いろんな音の名前を答える子がいるけど、やっぱり場所がわかっていないんだなと言うのがよくわかります。

そんな場合も、この間と線を使って、音の場所を確認するとすぐ、わかってくれますよ。

まとめ

譜読みの色付けは、ずっと続けるわけではないです。

出来るようになったら必要はありません。

教室では、生徒さんを長年見てきて、最初、音の場所確認が出来ない子が多い事に気づきました。

そのために色音符表を使い始めました。

音の場所確認が出来たら、なるべく外していくようにしています。

この方法だと、字がかけなかったり、まだ、鉛筆を使うのが、あまりうまくない年齢でも、取り組みやすいので、習いはじめて、すぐにでも、譜読みの活動に取り組めるのが、いいと思っています。

今日もお読みくださって、ありがとうございました。