コードを付ける場合のコツは、響きをよく聴き取る事と試行錯誤する事。

ぴぴピアノ教室、いのうえちづよです。

楽譜にコードが書いてあるのですが、せっかくなので、簡単な方法でもよいので使った弾き方が学べるとうれしいです。 しゅうさん

しゅうさん

今日はこのお話です。

ぴぴピアノ教室で扱っているコード奏は、簡易なものです。押さえる音は、根音のみだったり基本形だったりします。

ですが、コードを付けたり、演奏したりする方法は、きちんと基礎からお伝えしています。

これがわかると、自分でも、他の曲に取り組んだ時に、発展した弾き方につなげられます。

目次

コードを付ける場合のコツは、響きをよく聴き取る事と試行錯誤する事。

コードを使った演奏は、

[囲む color=”” flat=””]

- 楽譜に書いてあるものをそのまま演奏する方法

- 書いていない旋律に、コードを付けて自分なりに演奏してみる

[/囲む]

という方法があります。

楽譜に書いてあるコードを演奏するのは、有る意味簡単です。

構成音を調べて、それを鳴らすだけです。

コードが書いていない楽譜に、自分でコードを付ける場合は、

[囲む color=”” flat=””]

- 単旋律の音からコードを選ぶ

- 聴いた音に、ふさわしい音の和音をつける

[/囲む]

という、2つの方法があります。

保育士の方や小学校の音楽担当の先生、さらっと曲に伴奏を付けたい方は、この方法もできていたほうが楽ですからね。

ぜひ、取り組んでみてください。

ただ、本来なら、

- 音楽は耳でつける、音をよく聴く

という事ができたほうがいいんです。

弾きながら、そのハーモニーに合うコードを、自然と演奏する事が出来るのが理想ですから。

でも、この部分ができるようになる前に、まずは、「方法」と「なぜなのか?」という理論を学ぶ

と、次に進んでいきやすいと思っています。

簡単なコード奏のレッスンでは、基本のコード(ぴぴピアノ教室での基本のコード)の勉強をした後、楽譜を渡して、『家でコードを付けてくる』という課題を出しています。

基本のコードについての生地はこちらから↓

最初は、ちょっとむずかしいかもですが、意外とみなさん、ご自分で勉強されてこられるんですね。

たとえば、市販の本を買ったり、ネットで検索したりして。

最初ですからね。勝手がわからないですよね。

でも、出来れば、『ご自分の力で・・』とお願いしています。

自分の力で、自分の頭で考えて出来るようにすると、音をよく聴き、響きを考えられるようになるからです。

提出するための課題ではなくて、次に出来るようにするための課題

大人の方は、学校時代の記憶から、宿題は、課題は、答えを付けて提出するためのもの、と思っていらっしゃる方は多いです。

でも、学校の宿題と違って、提出するための課題ではなくて、次に出来るようにするための課題なので、試行錯誤はとても大切なんですね。

試行錯誤かあ・・。

さくらさん

さくらさん

そうそう。 Chizuyo

Chizuyo

コードをつけるための試行錯誤とは

コードを付ける場合は、実は、ネットで調べると色々な答えが、でてくるんです。

でもね、自分で付けられるほうが良いですよね。

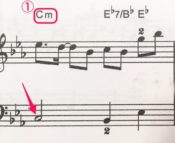

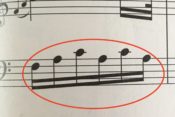

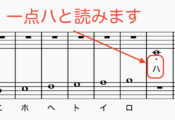

このコードはこの曲のこの部分のメロディに合うかなあ・・・ と考えることです。 そして、 Cコードは、ドミソでしたね。 付けたコードの和音の響きを、よく聴いてみましょう。 合ってる! なんか合わない・・・? という風に考えてみましょう。 すると、全体の音の響きが見えてくるんですね。 このメロディからコードを導き出すには、そこまで学んできた の確認にも役立ちます。 ハ長調の曲に、ハ長調にはでてこないコードは付けないんですから。 曲が転調したりした場合には、でてきますけどね。 ちずよ

ちずよ

も~わからん!

という時は、Cコードのみでもいいです。コツは、音をよく聴くことです。

[/囲む]

レッスンでの作業では・・・

『ちょっとここにはCコード合いませんねー』

『確かに。』

『他のコードに変えてみますか…』

ってしてます。

自分で付ける場合、もう、余裕が無くて(心にも・時間にも)な時は、つけなくてもいいです。

その時は、ちゃんと一緒にレッスンでつけますから。

すぐに、答えは出さないんですけど、一緒に作った方が覚えるし、次回につなげる事が出来るし、耳も育っていくので、まずは、一緒に作りましょう。

たくさん試行錯誤しますよ。

一緒に、楽しみながら、作りましょう。

コード付けに関する記事はこちらから↓

まとめ

楽譜に最初からドレミを書いてしまうと、次もまた書きたくなってしまうじゃないですか?

コード付けもこれと一緒で、調べて付けてしまうと、そこから得る物が少ないんですよね。

なので、コード付けに挑戦するなら、したいなら、試行錯誤って大切です。

音色を聴きながら、音階表も使いながら、付けてみましょう。

だんだんと出来るようになりますよ。

ご自分の耳を信じてね。完璧な正解なんて無いんですから。