ぴぴピアノ教室 いのうえちづよです。

私、ピアノは大好きなんですけど、あまり譜読みをしっかりと勉強してこなかったので、楽譜を読むのが苦手なんです。保育士になってからは、日々のことが忙しくて、なかなか練習する時間が取れません。私の勤めている園は、ピアノを分担して弾く事になっています。私の番も回ってくるので、もう少し短い時間で、ピアノの練習をする方法は、ないかと思っています。

今日は、以前習いに来られていた幼稚園の先生がおっしゃっていた、お悩みにお答えしてみます。

保育士・幼稚園の先生にお勧め。和音記号を使って、童謡を演奏する方法

学校現場や幼稚園などでお勤めする時に役に立つのは、エチュードや超絶技巧より、コード奏や移調奏の方が、必要だと思います。

特に、さら〜と弾く能力はとってもお得。

何故かというと、学校や幼稚園にお勤めされた後は、日常業務が本当に忙しくて、ピアノの練習に時間が割けなくなるからなんですね。

仕事をしながら、疲れて帰ってきた後、更に苦手な部分をピアノで練習って本当に大変だと思うからなんです。

もっと、しっかりとピアノを習っておけばよかった・・・

よく生徒さんからもお聞きする言葉です。

確かに、そうなんですけど、以前のことを考えてクヨクヨするのはやめましょう!

ちゃんと方法があるんです。大丈夫です!

今日は、童謡などの曲を、楽譜を見たその場で簡単な伴奏を付けて弾くという事について書いてみます。

和音記号を使って、童謡を演奏する方法

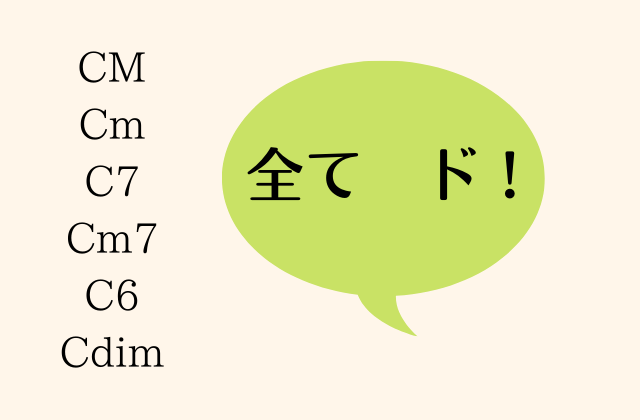

和音記号(コード記号)

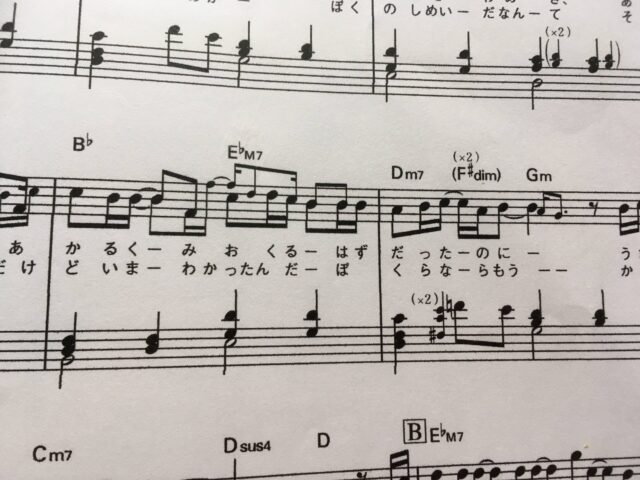

楽譜には、和音記号というものが書いてあります。

これ、コードネームとも言うんですね。

今、ほとんどの楽譜にこれが書いてあります。

童謡の楽譜にも書かれていますよ。

この記号を使うと、日々の音楽活動のピアノ演奏が、かなり楽になります。

まず、基本三和音を覚えよう

和音記号で演奏するには、まずは、基本の3つの和音を覚えるといいです。

基本の3つの和音とは、それぞれの調の1番目・4番目・5番目の音を基準に作られた和音の事です。

和音って、もっとたくさんありますよね。それを全部覚えなくてもいいんでしょうか?

最初から、全部覚える余裕があれば、覚えてもいいです。

ですが、もしそういう余裕がない場合は、この基本の3つの和音で、十分伴奏って出来るんです。

基本三和音とは

和音を付けて演奏する時は、その曲の旋律=メロディの音が含まれている和音を使います。

例えば、ハ長調の曲で、メロディにミの音が使われていたら、ミの音が含まれている和音は、以下の3つです。

- 1の和音=Cコード ド・ミ・ソ

- Ⅲの和音=Emコード ミ・ソ・シ

- Ⅵの和音=Amコード ラ・ド・ミ

なので、まずは、元になる1の和音である主和音を覚えて使うというのが、手っ取り早いです。

それなら覚えられそうです。でも、どうして1・Ⅳ・Ⅴなのでしょうか?

Ⅰ・Ⅳ・Ⅴの和音なら、すべての音を網羅できる

音階の1番目、4番目、5番目の音を根音としてできる和音が基本三和音でした。

基本三和音に関する記事はこちら↓

根音に関する記事はこちら↓

この基本三和音(Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ)を使えば、童謡などの伴奏が手軽にできます。

例えば、ハ長調の1の和音の構成音は、

ド・ミ・ソ

Ⅳの和音の構成音は、

ファ・ラ・ド

Ⅴの和音の構成音は、

ソ・シ・レ

です。

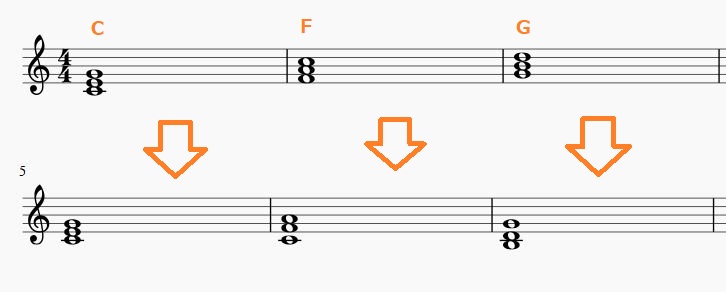

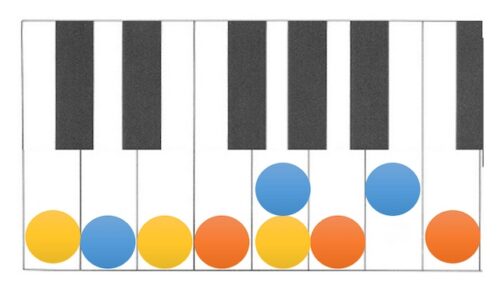

鍵盤に当てはめてみてみると以下のようになります↓

1の和音=Cコード 黄色

Ⅳの和音=Fコード オレンジ

Ⅴの和音=Gコード 青色

このコードの構成音で、すべての白い鍵盤の場所が押さえられていますよね。

なので、まずは、1・Ⅳ・Ⅴの和音を覚えましょうという事なんです。

へえええ・・。

指の形から和音を覚える

音を解説したサイトはたくさんあるので、今日は、別の方法をお伝えしますね。

基本的に和音を覚えた方が良いのですが、調の基本三和音を演奏するのに少しだけ簡単な方法があります。

それはね、和音の形を指で覚えちゃうこと!です。

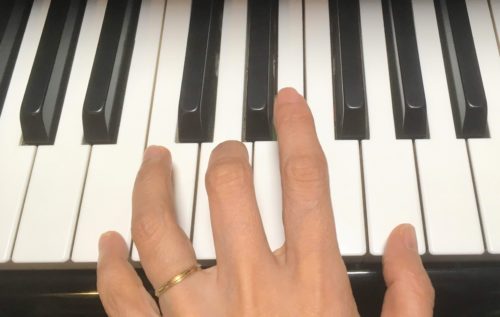

ハ長調の場合は、主和音がド・ミ・ソの【C】

これはそのまま、5の指(小指)・3の指(中指)・1の指(親指)で押さえます。

だから、まず、Cコードはこう。

和音の進み方は、なるべく近くの音を押さえる方が良いので、主和音のド・ミ・ソから始まったら、Ⅳの和音ファ・ラ・ドでは、同じドがあるので、ド・ファ・ラの順番で押さえます。

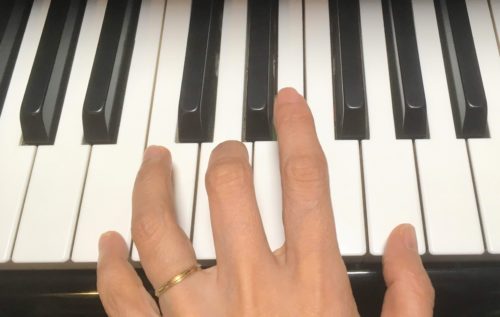

なのでFコードは同じ音=ドはそのまま押さえておいて、こうです↓

Ⅴの和音ソ・シ・レでは、順番を入れ替えてシ・レ・ソの順番で押さえると場所移動が少なくて済みます。

次のGコードは、こうです↓

まとめると、Cコード

Fコード

Gコード

こうです。

この指の形を覚えておいて、他の調でもかたどって押さえてみてください。

考えなくても、音が押さえられる一つの方法です。

ただし、それぞれの調での調号を忘れないでね。

ハ長調では、黒鍵は押さえませんが、例えばニ長調だったら、ファの音とドの音にはシャープが付くので、和音の中にその音があったら、黒い鍵盤を押さえる、という事ですね。

調を変える場合は、メロディも

ハ長調で弾いていた時は、CコードのⅠの和音が、ト長調に移調した場合は、Ⅳの和音に変わります。

移調した場合は、メロデイも和音の場所も変わると覚えて下さいね。

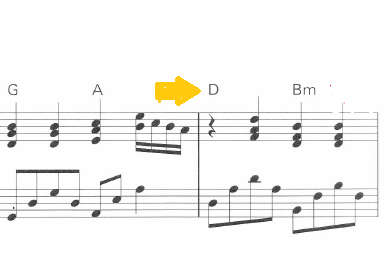

こんな感じ。ハ長調から↓

ト長調へ↓

コードと呼ばれる和音の中に基本三和音ももちろん含まれます。

まずは、童謡によく使われるハ長調・ト長調・ヘ長調・ニ長調のそれぞれのⅠ・Ⅳ・Ⅴの和音を演奏すれば

伴奏が出来ます。

編曲の仕方によっては、Ⅴの和音をⅤ₇で書いてあったりしますが、Ⅴの和音で弾けますから、とにかく基本三和音ですよ。

左手の楽譜が読めなくてもこの和音を使っての演奏は、気軽に取り組めると思います。

まとめ

楽譜が読めなくても、左手のヘ音記号の楽譜が難しい時も、このコードで出来た音を数個覚えて、鍵盤を押さえるための指の形を覚えるだけで伴奏ってできます。

弾き語りをすれば、右手のメロディの部分も必要ないので、ぜひ覚えて練習してみてくださいね。