こんにちは。いのうえちづよです。

譜読みは、出来るようになると、曲の仕上がりが早くなるので、お得感がありますよね。

私的には、あまりこだわらなくても、じっくり取り組めば、必ず読めるようになると思っているので、焦る必要はないと思っています。ですが、毎回の譜読みが、本当に苦痛になるのであれば、方法があるので、ご紹介しますね。

はじめに:譜読みが苦手な方へ

譜読みが上手になりたい方へ、是非試してみて欲しい2つの方法があります。

方法①|譜読み用の教材を別に用意する

譜読みが苦手と感じる方におすすめなのが、

「譜読みだけを練習する教材」を別に準備すること。

曲の練習とは分けて、読むことそのものを練習する教材を持つと、気持ちがぐっとラクになります。

教材を選ぶときは、次の2つを意識してみてください。

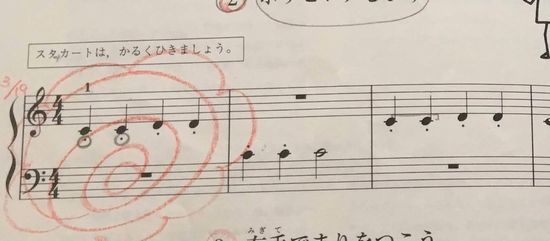

1️⃣ 4〜8小節くらいの短い曲がたくさん載っているもの

2️⃣ 両手ともに1オクターブほどの音域が出てくるもの

このような教材を使って、できれば毎日(むずかしい日は2〜3日に1回でもOK)、

初見奏で1〜2曲だけ弾いてみましょう。

🎹 初見奏(しょけんそう)とは?

楽譜をパッと見て、練習なしでそのまま弾くこと。

上手に弾く必要はありませんが、音を読み間違えないよう意識して弾くのがポイントです。

何回も弾かなくて大丈夫。

間違っても気にせず次へ進んでください。

これを続けることで、少しずつ音符に慣れ、

「楽譜を見るのが怖くない」と感じられるようになります。

絶対に大丈夫だよ!

⬇️こちらもおすすめ。おすすめの教材が書いてあります↓

方法②|コードのアルファベットから音を読む練習をする

コード記号の「アルファベット部分」から音をイメージする練習も、譜読み力を高める近道です。

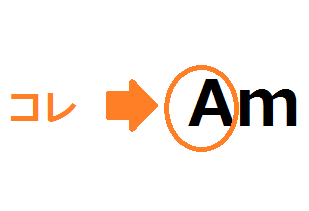

コード表記の最初の音は、アルファベットで表されています。

下の画像のコード名は、Am(エーマイナー)です。

これのAの部分は、ラの音を表しています。下図⬇️

音符には、それぞれ、ド・レ・ミ・・という名前がついています。

これはイタリア語音名と言って、一般に使われている、音の読み名です。

日本の義務教育の音楽では、階名として扱われているので、馴染みが深いと思います。

日本語での音名は、ハ・二・ホ・・・といいます。

ややこしいにゃん。覚えること、多すぎ〜!

楽譜をコードで弾く時に必要な読み方は、アルファベットを使って読む方法です。

これを順番に当てはめると、ラの音からになります。

コードのアルファベットを使って読む方法とは

コードを少しずつ覚えると、左手の譜読み(ヘ音記号)が一気にラクになります。

たとえば、楽譜に「C」と書いてあったら、

左手で弾く音は「ド・ミ・ソ」か、またはその中の「ド」だけ(=根音)という場合がほとんどです。

つまり、コードを知っていれば、

「このあたりの音を使えばいい」と自然に予測できるようになるんですね。

🎹 コードを使った譜読みのコツ

1️⃣ まず、曲の中に出てくるコード(C・F・G・Amなど)を書き出しておく

2️⃣ それぞれのコードの構成音(C=ドミソなど)を覚える

3️⃣ 楽譜でそのコードを見かけたら、「あ、ここはこの音域」と確認しながら弾く

こうすることで、左手の音を一音ずつ“数えて読む”必要がなくなり、

「かたまり」で読めるようになる=譜読みがスムーズになるというわけです。

コードを理解して譜読みを進める方法は、

「音を読む」というよりも「音の関係を感じる」練習になります。

慣れてくると、音符を見るだけで自然に手が動くようになりますよ。

まとめ:譜読みが苦手な方にこそ、練習の“工夫”を

譜読みが少しでも楽になれば、次の曲へスムーズに進めますよ。コードも初見練習も、楽しみながら続けてみてくださいね。

今日もお読みくださってありがとうございました。

譜読みが苦手でも大丈夫。この記事で紹介した方法は、どれも初心者さんでもすぐに始められます。

こうした「最初のつまずきやすいポイント」は、無料メルマガでもわかりやすく解説しています。気になる方はのぞいてみてくださいね。