こんにちは、いのうえちづよです。

スタッカートとかレガートなどの音の切り方っていろいろあるんですね。友達の演奏を聴いていると、同じ曲なのに、全然違うものに聴こえる場合があります。これも、音の切り方によるのかな?

今日は、音の切り方です。

だんだん曲を弾いた時のテクニックに移って行きましょう。

音の切り方を2つお伝えします

音の切り方には、基本的に、二種類あります。

- 独立した音1個だけを切る

- 演奏しながら必要な音の切り方

順番に説明しますね。

独立した音を1個だけ切る方法

音の長さをしっかりと伸ばす

例えば全音符を切る場合、

全音符は、一般に4拍伸ばしますが、弾き始めた瞬間から数え始めて5拍目で、指を鍵盤から離します。

この場合は、鍵盤から指が離れるのは、5拍目よね

2分音符の場合は、2拍伸ばすので、3拍目。

付点2分音符の場合は、3拍伸ばすので、4拍目で鍵盤から指を離します。

手首の部分から手を徐々に上げていって、ぎりぎりまで我慢して(指先が鍵盤にすれすれに接している状態)・・・・それから鍵盤から離すと、音が綺麗に切れます。

最後の音は、指先からしずくが垂れるような感じをイメージして、手を上げましょう。

こんな感じ↓

演奏中の音を切る方法

まずは、最後の音の切り方

重要なポイントである最後の音の切り方をやってみます。

これも、すっごく大切です。

音楽は、最後の最後の瞬間まで緊張していて欲しい!ので、最後の音をどうのように切るかというのも気を付けて欲しいポイント。

上手下手に限らず、こうすれば、1ランク上の演奏を目指せます。

1ランク上の演奏かあ。

音楽のイメージに合わせた切り方

全体的に速さがある場合の曲

最初から速さがあって、そのまま弾き終わりたい場合の曲の最後は、やっぱり駆け抜けるように演奏します。4拍数えた後は、さっと鍵盤から手全体を上げます。

短距離走の選手が、ゴールめがけて走りこんでくるようなイメージですね。この場合の切り方は、決然とした感じに切りたいところです。

激しく、テンポ【速さ】のある曲の場合

この場合も、打鍵後、最初に書いたような【徐々に手首を上げていく】という基本の切り方ではなくて、【ぱっと鍵盤から手を上げる】という方法が良くとられます。

この切り方だと決然とした切り方になるので、きっぱりとした雰囲気の曲に合います。

曲が穏やかな場合

この場合は、rit(リタルダンド)(=だんだんおそく)などの記号が書かれている場合も多く、拍的にも伸ばして終わりの場合もああるので、最初に扱った、徐々に手を上げていくイメージで切るでいいです。

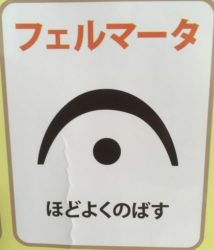

音楽記号を活かした切り方【フェルマータ】

次は、記号を活かした切り方です。

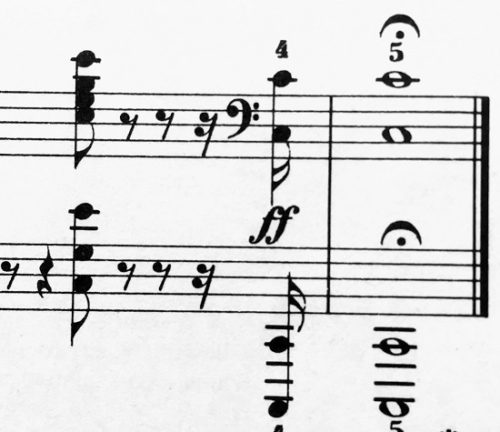

楽譜によっては、下の楽譜のように、最後の音にフェルマータが付いている場合もあります。

これの場合は、音を長めに伸ばします。

大体、2倍の長さ伸ばしますが、自分でその曲に持っているイメージを考えながら、これぐらいだったら余韻があっていいなと思うぐらい伸ばせばいいです。

余韻・・。

演奏者が音を伸ばして余韻を楽しんでいる間は、聴衆も一緒に耳を傾けましょう。

こういう楽譜の場合ですね↓

音楽小ばなし

演奏会で、聴衆が拍手をしますよね。あれには、ちゃんとマナーがあるのをご存知ですか?

①ソナタなどの3楽章に分かれてはいるけど、楽章まとめて1曲という場合は、1楽章が終わったからと言って拍手をしてはいけません。1楽章を演奏者が弾き終わっても曲自体は続いているからです。

最後まで聴き終わってから拍手をするようにしてね。演奏者に対する思いやりですね〜。

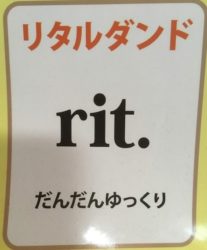

穏やかな切り方【リタルダンド】

反対に優しい穏やかな曲だと徐々に手を挙げていっての切り方がやっぱりおすすめです。

そして、曲の最後にこの記号が付いている場合も多いです。

これです。↓

そして、曲の終わりは、やさしくしっかりと打鍵。

イメージとしては、決して大きな音ではないですが、しっかりとした音が欲しい所です。

これではなくて↓

こういうイメージですね。

うむむ・・・。

しっかりした音とは!

しっかりとした音の響きを出すには、打鍵する時に少し指を立て気味にすると出せます。

その時に、打鍵の勢いも心持ち早めにするといい感じに【硬質=硬い】音になります。お試しください。[/topic]

こういう場合も、終わりは、徐々に手を上げて、やさしく鍵盤から手を上げましょう。

曲の最後も、音って大切です。

途中、どんなにきれいに演奏出来たとしても、最後が残念だと、全体的な演奏がちょっとね~になってしまったりするので。

ちょっとね〜。

今日のドリル|音の切り方をやってみよう

4拍伸ばす場合

★まずは、1拍・・・打鍵する。

★2拍目・・・・・・鍵盤を押さえたまま、ちょっと手首を上に上げる。

★3拍目・・・・・・鍵盤を押さえたまま、もう少し手首を上に上げる。

★4拍目・・・・・・鍵盤を押さえたまま、できる一番高い高さまで手首をあげる。ぎりぎり鍵盤に指先がくっついている状態

★5拍目で、鍵盤から指を離す。

何回も繰り返してみてね。

まとめ

曲が100曲あったら、それ以上に切り方ってあります。

自分が、こう弾きたい!こんな音色にしたい!と思っている事が大切です。

全部同じように最後の音を切ってしまっても面白くないし、また、音を切ると言ってもどうやれば音が切れるのか、切り方ってよくわからないですよね。

1例ではありますが、【こんな方法もあるよ】を書いてみました。

音の切り方は、とても大切です。自分流にアレンジしてみてくださいね。

「出す音」だけじゃなく「止める音」も大事にしたい。 そんなあなたへ、表現力を育てるヒントをメルマガでお届けしています。