こんにちは。いのうえちづよです。

ピアノのコードってたくさんあるみたい。

こんなに覚えないといけないのかなあ。

ですよね。

グーグルさんで調べていたら、コードの数についてあげている人がいました。144個から、244個って書いている人もいました。

これを1つ1つ覚えていると大変なので、今日のピアノコードのお話は、音を丸覚えしなくても、その和音を作っている音を見つける方法です。

コードは丸暗記しなくても大丈夫!

「144個のコード」なんて覚えられない!そんな方こそ、まずは“仕組み”から始めてみましょう。

コードには沢山の種類がありますが、まずは、その中の

・メジャーコード

・マイナーコード

これについて、書いてみます。

メジャーコードの仕組み|鍵盤3つ+2つ

Cコードの仕組みを見てみよう

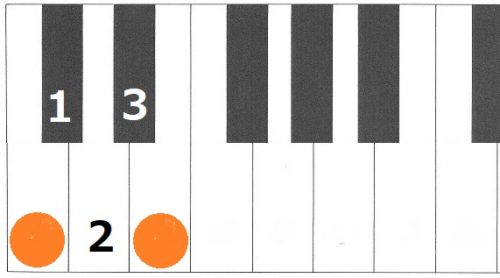

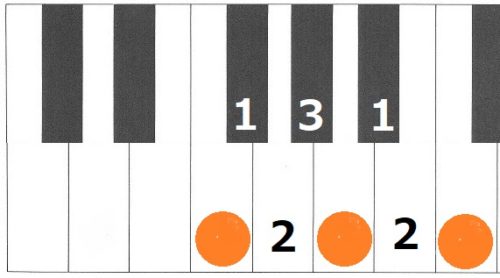

Cを例にとると、1番下の音=ド、2番目の音=ミの間には、鍵盤が3つあります。⬇️

2番目の音=ミ、3番目の音=ソの間には、鍵盤が2つ⬇️

そして、このコードは【メジャーコード】で、

主に、長調の響きを持つコード(和音)ですね。

簡単にいうと、明るい響きを持つ和音と言ってもいいと思います。

このように、コードは、作る和音によって、音と音の間に決まり事があるんです。

この決まり事を使って和音を作ってみましょう。

他のメジャーコード(D・F)も同じルールで作れる

Dは、レから始まります。

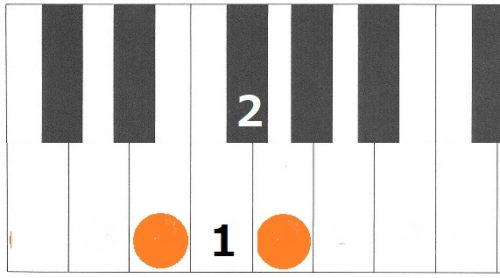

3つの鍵盤を挟んで2つ目の音は、ファ・・・下図⬇️

先ほどの、Cのように作るとすると最初の音と2番目の音の間には、鍵盤が3個挟まっていないといけないでした。

なので、これだと狭いですよね。

3つの音の幅にしたいので、2番目の音を白鍵から黒鍵に移動させます。

シャープをつけて、音をファ♯に変えましょう。⬇️

このようにすると1番目の音と2番目の音の間が、鍵盤3つ分になりますね。

次に3つ目の音は、ラの音です。

この音の幅は、ファの音を♯で黒鍵に移動したので、そのままで2つになっていますね。⬇️

このように作ると、Dは、レ・ファ♯・ラとなりますね。

これで、Dの出来上がりです。

どうです?

カンタンでしょ?

もう一回やってみましょうか。

今度は、Fコードを作ってみます。

F(エフメジャーコード)

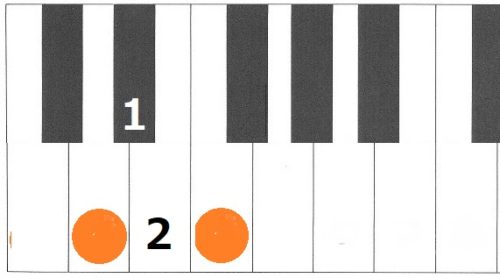

Fの最初の音は、ファ。

2つ目の音は、ラです。

3つ目は、ドですね。

音の幅に気をつけて作ってみましょう。⬇️

このコードは、臨時につく記号【シャープ・フラット】は必要ないです。

こうやって作るとメジャーコードが簡単にできます。

今作ったのは、メジャーコードと言われる明るい響きを持つ和音ですね~。

次は、マイナーコードと言われる暗い響きを持つと言われる和音を作ってみましょう。

マイナーコードは“逆の仕組み”で作れる

Dmコードを例にするとわかりやすい

マイナーコードの仕組みを、Dmを例にとって考えてみましょう。

最初の音は、メジャーもマイナーも D がつく場合は、レです。

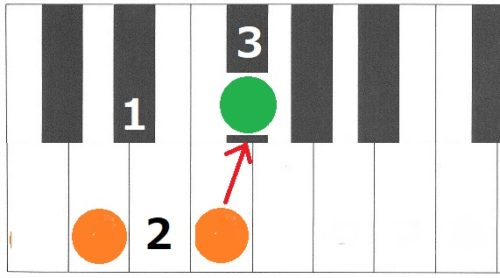

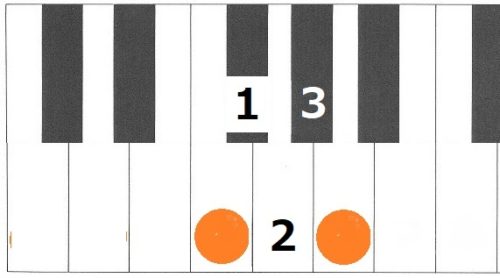

音は、レ、ファ、ラになります。

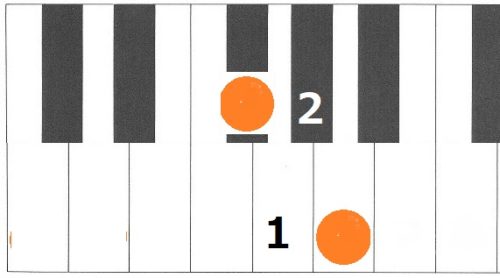

マイナーなので、レ、ファの間は、今度は鍵盤が2つです。⬇️

ファ、ラの間は、鍵盤が3つあります。⬇️

あれ?さっきと逆?

鍵盤の挟み方が「3つ・2つ」→「2つ・3つ」に!

メジャーコードとマイナーコードは、挟まってくる鍵盤の数が、逆になりますね。

こうやって、決まり事=仕組みを使えば、和音が出来るんです。

「仕組み」を理解すれば和音が自分で作れる

度数ではなく“鍵盤の数”で理解してみよう

和音は、ただ単に音を並べて作られているわけでは有りません。

ちゃんと決まり事があるんですね〜。

算数の公式みたいなやつ?

まあ、そうだね。

丸覚えをしなくても、その決まりを使って作る事が出来るんだよ。

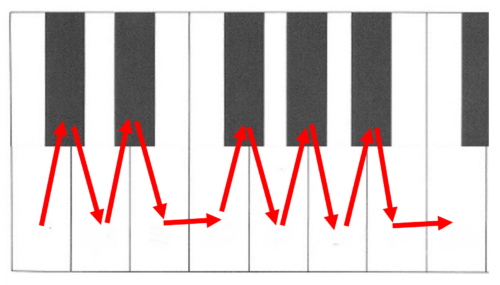

仕組みを覚えるのに必要な知識は、音の幅についてです。

音の幅を考える時、音の進み具合は、このようになっています。⬇️

この、音の進み具合を考えながら、挟む鍵盤を考えます。

メジャーコードの場合は、

最初の音と2番目の音の間の鍵盤は、3つ。

2番目の音と3番目の音の間の鍵盤は2つ。

マイナーコードの場合は、

最初の音と2番目の音の間の鍵盤は、2つ。

2番目の音と3番目の音の間の鍵盤は、3つです。

「度」じゃないの?3度とか2度とか

うん。今日は、音を順番に並べた時のそのままの幅を考えますよ

これが、全てのメジャーコードの和音に当てはめられる仕組みなんですね。

先ほどのコードは、この仕組みを使って作っていたんです。

すべての基本コードに応用できる法則です

コード(=和音)には、たくさんの種類があります。

メジャーコード、マイナーコードだけではなくて、セブンス、サスフォー、オーギュメント・・・。

まずは、一般に一番よく使われる、基本の【メジャーコード】と【マイナーコード】を仕組みを使って作れるようにしてみましょう。

コードは「弾いて・試して・わかる」ことで身につきます。

メルマガでは、こうした実践ヒントもわかりやすくお届けしています♪

まとめ|「まずは仕組み」から覚えてみよう

このブログで扱っているコードは、童謡などを基本の和音を使って演奏出来るようにするまでのレベルのものです。

ピアノを始めたばかりの方、楽譜を読むのがまだ自信のない方や、忙しい学校現場で働く先生方や幼稚園の先生などに、負担をかけずに取り組みやすい、取り組んでいただきたいコードを覚えて欲しいと思っています。

ですが、もちろん負担をかけたくないので、簡単に取り組めるといいなと思う方法を書いてみました。

今日もお読みくださってありがとうございました。