こんにちは。いのうえちづよです。

私、ピアノは大好きなんですけど、あまり譜読みをしっかりと勉強してこなかったので、楽譜を読むのが苦手なんです。保育士になってからは、日々のことが忙しくて、なかなか練習する時間が取れません。私の勤めている園は、ピアノを分担して弾く事になっています。私の番も回ってくるので、もう少し短い時間でピアノの練習をする方法は、ないかと思っています。

今日は、以前習いに来られていた幼稚園の先生がおっしゃっていた「お悩み」にお答えしてみます。

楽譜が苦手でも大丈夫!ピアノを楽に弾く方法とは?

教室へ来られる保育士の先生方は、「忙しくて練習できない」「譜読みが不安」といったお悩みがあります。なので、教室ではコードを使ったレッスンを提供しています。

学校現場や幼稚園などでお勤めする時に役に立つのは、エチュードや超絶技巧より、コード奏や移調奏などのようにコード(=和音記号)を使って、さら〜と弾く能力はとってもお得。

もっと、しっかりとピアノを習っておけばよかった・・・

よく生徒さんからもお聞きする言葉です。確かにそうかもしれませんが、以前のことを考えてクヨクヨするのはやめましょう!

ちゃんと方法があるんです。大丈夫です!

今日は、童謡などの曲を、コードを活用して演奏する方法をお伝えします。

和音記号(コード)を活用しよう

和音記号を使えば、伴奏がもっとシンプルにできる!

和音記号(コード記号)

楽譜には、和音記号というものが書いてあります。これ、コードネームとも言いますよ。今、ほとんどの楽譜にこれが書いてあります。童謡の楽譜にも書かれていますよ。この記号を使うと、日々の音楽活動のピアノ演奏が、かなり楽になります。

コードってなに?童謡に出てくる「C」「F」「G」

《童謡の楽譜にも書いてある、便利な「C」「F」「G」の意味》

コードが表しているのは、和音です。

- 「C」と書いてあったら、ド・ミ・ソという和音の事。

- 「F」と書いてあったら、ファ・ラ・ドという和音の事。

- 「G」と書いてあったら、ソ・シ・レという和音の事。

それの元となるそれぞれのアルファベットが表しているのは、

です。

まずは「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」だけ覚えよう

和音記号で演奏するには、まずは、基本の3つの和音を覚えるといいです。

基本の3つの和音とは、それぞれの調の音階、1番目・4番目・5番目の音を基準に作られた和音の事です。

和音って、もっとたくさんありますよね。それを全部覚えなくてもいいんでしょうか?

この基本の3つの和音で充分伴奏って出来るんです。

いいね〜

まずは、元になるⅠの和音である主和音を覚えて使うというのが、手っ取り早いです。

それなら覚えられそうです。でも、どうしてⅠ・Ⅳ・Ⅴなのでしょうか?

Ⅰ・Ⅳ・Ⅴの和音なら、すべての音を網羅できる

音階の1番目、4番目、5番目の音を根音としてできる和音が基本三和音でした。

基本三和音に関する記事はこちら↓

根音に関する記事はこちら↓

この基本三和音Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ を使えば、童謡などの伴奏が手軽にできます。

伴奏の部分は、メロディに使われている音を使った和音で伴奏ができます。いくつか例外はあるのですが、基本はそれでできます。

どういうことかというと、例えば、ハ長調のⅠの和音の構成音は、

ド・ミ・ソ

Ⅳの和音の構成音は、

ファ・ラ・ド

Ⅴの和音の構成音は、

ソ・シ・レ

です。

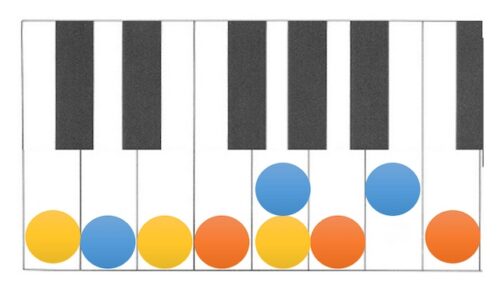

全ての音を、鍵盤に当てはめてみてみると以下のようになります↓

- 1の和音=Cコード 黄色

- Ⅳの和音=Fコード オレンジ

- Ⅴの和音=Gコード 青色

このコードの構成音で、すべての白い鍵盤の場所が押さえられていますよね。白い鍵盤だけでできているのはハ長調です。

なので、全ての白い鍵盤に当てはまる和音でできている『1・Ⅳ・Ⅴの和音を覚えましょう』という事なんです。

へえええ・・。

指の形でコードを覚えると演奏がぐんとラクに

《音より形で覚えると、演奏がラクになる!》

次は、音では無く、演奏する指・手の形で覚える方法をお伝えしますね。

ハ長調でのC・F・Gを形で覚える

基本的に和音を覚えた方が良いのですが、調の基本三和音を演奏するのに少しだけ簡単な方法があります。

それはね、和音の形を指で覚えちゃうこと!です。以下動画参照⬇️

左手で演奏するコツと指番号

ハ長調の場合は、主和音(=主音を使って作られる和音)がド・ミ・ソの【C】

これはそのまま、5の指(小指)・3の指(中指)・1の指(親指)で押さえます。

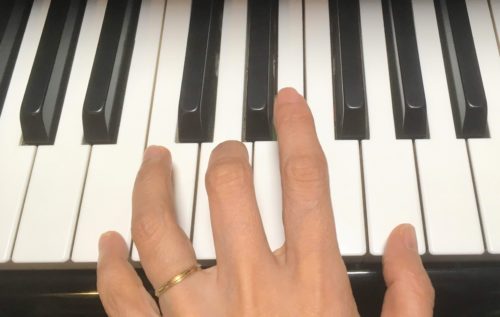

まず、Cコードはこう⬇️

次は、Fコードです。

和音の進み方は、なるべく近くの音を押さえる方が良いので、主和音の【ド・ミ・ソ】から始まったら、Ⅳの和音【ファ・ラ・ド】では、同じドがあるので、【ド・ファ・ラ】の順番で押さえます。

なのでFコードはこうです↓

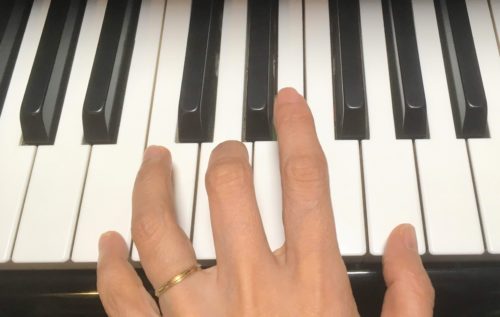

Ⅴの和音ソ・シ・レでは、順番を入れ替えてシ・レ・ソの順番で押さえると場所移動が少なくて済みます。

次のGコードは、こうです↓

まとめると、Cコードはこう⬇️

Fコードはこう⬇️

Gコードはこう⬇️

こうです。

この指の形を覚えておいて、他の調でもかたどって押さえてみてください。

考えなくても、音が押さえられる一つの方法です。

ただし、それぞれの調での調号を忘れないでね。

ハ長調では、黒鍵は押さえませんが、例えばニ長調だったら、ファの音とドの音にはシャープが付くので、和音の中にその音があったら、黒い鍵盤を押さえるという事ですね。

移調しても応用できる!

《ト長調・ニ長調にも応用できる和音の考え方》

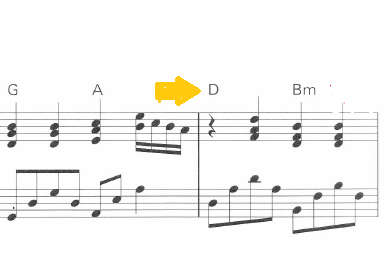

ハ長調で弾いていた時は、CコードのⅠの和音が、ト長調に移調した場合は、Ⅳの和音に変わります。

移調した場合は、メロデイも和音の場所も変わると覚えて下さいね。

こんな感じ。ハ長調から↓

ト長調へ↓

コードと呼ばれる和音の中に基本三和音ももちろん含まれます。

まずは、童謡によく使われるハ長調・ト長調・ヘ長調・ニ長調のそれぞれのⅠ・Ⅳ・Ⅴの和音を演奏すれば伴奏が出来ます。

編曲の仕方によっては、Ⅴの和音をⅤ₇で書いてあったりしますが、Ⅴの和音で弾けますから、とにかく基本三和音と覚えてください。

左手の楽譜が読めなくてもこの和音を使っての演奏は、気軽に取り組めると思います。

まとめ|コードを味方につければ、ピアノがもっと楽しくなる!

和音を味方につければ、ピアノはもっと自由になります。

ピアノは、完璧に読譜できなくても楽しめます。

まずは「和音を形で覚える」ことから始めて、童謡の一曲を伴奏してみましょう。

今日からピアノがぐっと身近になるはずです!応援しています♪