こんにちは。いのうえちづよです。

昔、団子三兄弟という曲が昔流行りました。

(よく、我が子と歌いました~)

この団子なんですが、団子ってきれいに並んでいますよね。

(因みに、みたらしが好きです。( *´艸`)

変に離れたり、くっつき過ぎて追い越したり、横にはみ出たりしていません。

今日はこれにちなんだコードのお話です。

和音(コード)の仕組みには、「基本形」と「転回形」という並べ方のルールがあります。この記事では、初心者でもわかるように「団子」にたとえて、基本形と転回形の違いを解説しています。形が違っても同じコード?演奏のときはどう考えればいいの?そんな疑問にお答えします♪

コードの仕組みを学ぼう!|基本形・転回形

基本形とは

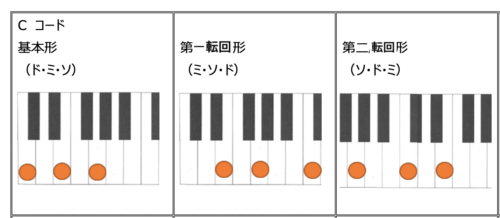

和音は「音を3つ重ねたもの」と言われますが、このとき、“ド・ミ・ソ”のように順番に飛び飛びに並んだ形が「基本形」と呼ばれます。

イメージは「お団子が縦に3つ、きれいに並んでる感じ」です🍡

団子で言うと、こんな感じ。

これが、元の形、和音の基本形です。

転回形とは

転回形というのは、「基本形のどれかの音を上か下に移動させた形」です。

例えば「ド・ミ・ソ」なら…

-

1回転回 → ミ・ソ・ド(第一転回形)

-

2回転回 → ソ・ド・ミ(第二転回形)

お団子の櫛が長くて、上から噛みつけない時、横からかじってこんな形になる事がありますね。

こんな感じになった和音の形を、転回形っていいます。↓

演奏のときは自由でOK

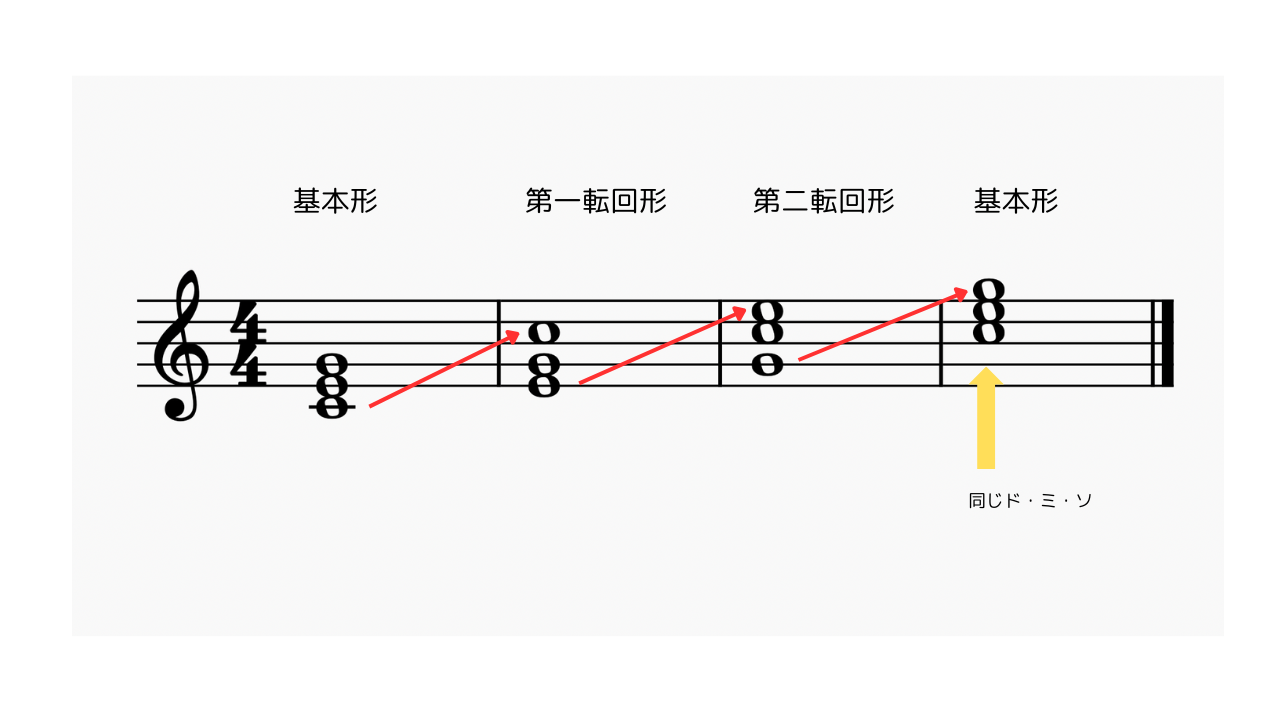

Cコードの場合、転回形は2つです↓

どうしてえ?

3つ目は元の基本形の形に戻ってそれ以上は発展していかないからです。↓

この順番以外の和音や、さらに3つとも弾かない場合の和音は、呼び名はありません。

演奏する時は、これ以外の音を使って演奏OK!

演奏する時は、基本形や転回形を使わないといけない決まりはありません。

大切なのは、「和音の並べ方は自由!」ということ。

楽譜通りじゃなくても、基本形でも転回形でも、**同じ音を使っていれば“同じコード”**です。

手の形に合わせて弾きやすい形を選んでOK!まずは自由に楽しんでみましょう♪

アレンジは自由にしてね。

まとめ

和音の形には「基本形」と「転回形」があること、そして形が違っても“音”が同じなら同じコードだということが、今回のポイントです。

最初は「なんだかややこしいな」と思うかもしれませんが、弾いているうちにだんだん馴染んできますよ☺️

形を知っておくと、アレンジもラクになります♪

今日も読んでいただき、ありがとうございました!

🎹コードって難しそうだけど、形のパターンを知っておくとグッとラクになりますよ~

こんな感じで、やさしくピアノを学べるメルマガも配信しています。

よかったらのぞいてみてくださいね👇