こんにちは、いのうえちづよです。

楽譜にはコードが書いてある物を使っているのですが、せっかくなので書いていない場合でも自分でつける方法を学んでみたいです。

今日はこのお話です。

コードが書いていなくても自分でコードをつける方法があります

コードアレンジをして演奏したいと思ったら、

- 楽譜に書いてあるコードを使って演奏する

- コードは書かれていない楽譜に自分なりにコードをつけて演奏する

の2つの方法があります。

楽譜に書いてある場合は、演奏は楽ですよね、構成音を調べて自分なりにアレンジするでいいと思います。

自分でつける場合は、適当につけるわけにはいきません。音楽には、美しい響き、コードの仕組み、その曲が作られている調などさまざまな決まり事もあるんです。

じゃあ無理なの?そんな決まり事って覚えられないにゃあ。

ですよね。それに、そのような仕組みや決まり事に気を取られていたら、音楽が窮屈になっちゃいますよね。そうなるとさらに音楽の楽しみがなくなっちゃいます。

つまんなくなるかも。

でも、そういうことにとらわれなくても自分なりにコードって付けられるんです。

響きをよく聴きながらコードをつける方法

曲にコードを付ける方法は、

曲に合うコードを見つける

必要があります。

例えば、ちゅうりっぷの童謡にコードを付けるには、

さいたー、さいたー

のメロディの部分に合うコードを探します。

歌いながら合う和音を探してもいいし、メロディの音を含む和音を探してもいいです。

早速、試してみましょう。

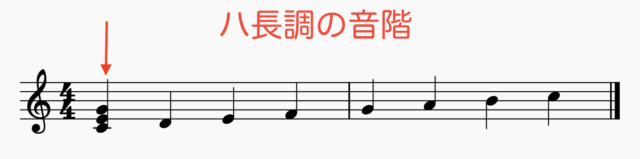

ハ長調の【ちゅうりっぷ】にコードをつけます。

ここでは、先程の♪さいたーさいたー♪の部分で【ド・ミ・ソ】の和音を弾いてみます。

この時響きをよく聴いて、響きが綺麗だったらそこのコードはド・ミ・ソで合っていると言えます。

もし、この時響きが濁っていたり、綺麗に聞こえない場合は、このド・ミ・ソの和音を他の和音に変えます。例えば、ミ・ソ・シに変えてみましょう。

そうしていくと、必ず響きが綺麗に聴こえる和音が見つけられます。

例えば、主和音のCコードが濁ったように聴こえる時はGコードに変えてみます。

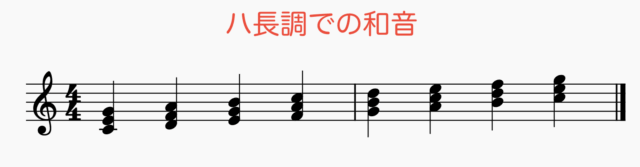

【ハ長調で使われる和音】↓

このように音をよく聴きながら、和音を色々と変えて当てはめていくことでその場に相応しい和音を見つける事ができます。

メロディの中の音を含むコードを探す方法

次の方法は、そもそも音が合ってくるので、響きが綺麗に聴こえる方法です。

先程の童謡【ちゅうりっぷ】をハ長調で演奏すると、さいたーさいたーの部分は、ドレミ〜ドレミ〜となるので、

このドレミを含むコードを探します。

全て含まれている必要はありませんが、なるべく多く含むコードを探します。何故なら、響きが似てくるからです。

ハ長調で使われているコードは、ドを含む和音は【ド・ミ・ソ】【ファ・ラ・ド】【ラ・ド・ミ】の3つがありますが、更に2つのドミまで含む和音は、ド・ミ・ソのCコードというのがわかります。

この方法でコードを探すと先程の音をよく聴くのより、人によっては簡単になるかもしれません。

どっちにしても、やはり音をよく聴き、響きを感じ取ってください。

試行錯誤する事で、得るものがある

次は、試行錯誤する事。

楽譜に書いていないコードをつける場合は、最初は簡単ではないと思います。

まずは、手順を覚える必要がありますよね。

- 調を調べて・・

- 使われているコードを確認して・・

- ふさわしい響きをよく聴いて・・

などなどしてみる必要があります。

手順を覚えたら、この一連の作業がすらすらとできるようになるかもしれません。でも、すらすらになるまでは、たくさん試行錯誤する必要があります。

基本のコードはこちらから↓

学校の宿題などと違って、提出するための課題ではなくて、次に出来るようにするための課題なので、試行錯誤はとても大切なんですね。

試行錯誤かあ・・。

そうそう。

音をよく聴く事と試行錯誤はワンセットで価値があります。

コードを付ける場合は、実は、ネットで調べると色々な答えが出てくるんです。

でもね、自分なりにつけるのもありなんです。

自分でつける為には、付けたコードとメロディを聴きながら、

このコードはこの曲のこの部分のメロディに合うかなあ・・・

と考えることです。

たくさんたくさん試行錯誤していきましょう。

そして、

も~わからん!

という時は、Cコードのみでもいいです。

Cコードは、ド・ミ・ソでしたね。

付けたコードの和音の響きを、よく聴いてみましょう。

- 合ってる!

- なんか合わない・・・?

という風に考えてみましょう。

すると、全体の音の響きが見えてくるんですね。

このメロディからコードを導き出すには、そこまで学んできた

- 音階の事

- 調のこと

- コードの仕組み

が役に立ちます。

ハ長調の曲に、ハ長調には出てこないコードは基本的に付けないですから。

コード付けに関する記事はこちらもおすすめ↓

転調した場合には、最初の町で使われていなかったコードが出てきたりしますよ。

まとめ

正解をすぐに知ってすぐに演奏に結びつける事ももちろんありです。

でも、自分でたくさんの曲にコードをつけたい場合や、これからも挑戦したい場合は、ぜひ試行錯誤してくださいね。

音色を聴きながら、音階表も使いながら、付けてみましょう。

だんだんと仕組みがわかるようになって、容易くつけられるようになりますよ。

ご自分の耳を信じてね。

今日もお読みくださってありがとうございました。

「コード付けってむずかしそう…」と思った方へ。

この記事では“耳で選ぶコード”のコツを、やさしく順を追って解説しています。最初の一歩にぴったりですよ。