こんにちは、いのうえちづよです。

音楽の基礎として、音階を覚えると良いと聞きました。でも数が多くてなかなか覚える事ができません。覚えるための良い方法はありませんか?

音階には、仕組みがあって、仕組みを覚えると音を覚えなくても演奏する事が出来ます。

今日は、この事について書いてみますね。

音楽の専門内容になりますが、普通に演奏する時にも役立つ【大切な基礎の部分です。】

音階は“音のまとまり”。まずは仕組みを理解しよう

音楽を作っているものに、音階と言うのがあります。

音のまとまりのことで、これは、音楽を演奏するのに必要なものです。

曲には使う音が決まっている=材料が違えば味も変わる

音楽も作りたい「調」によって、使う音が変わるんです。

調・・?

そう、例えば、ハ長調やニ長調、ト長調やヘ長調などのことだね

使う音が変わる

料理で例えると

クッキーを作ろうと思ったら、小麦粉、バター、卵が必要で、

プリンを作ろうと思ったら、卵、砂糖、エッセンスなどが必要。

チーズケーキを作ろうと思ったら、普段の材料にクリームチーズを加えますよね。

このそれぞれの材料の部分が音階となるんです。

それぞれの調に合わせて使う音が決まってきます。

なんとなくの音を使って作られているわけではないんですね。

そだね

音階は24個。覚えるより「理解する」ほうが近道!

さらに、音階は、24個あります。

この音階をすぐに演奏出来るといいのですが、なかなか覚えるのが大変です。

覚えるのかあ・・。

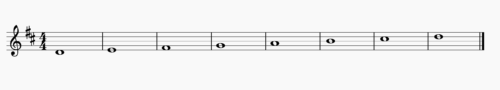

ハ長調で作ろうと思ったら、調号無しの音階になるし⬇️

調号無し

ニ長調で作ろうと思ったら、シャープが2つ付いた音階になります⬇️

ニ長調は、シャープが2つ

それを1つ1つ覚えていたら、本当に大変です。

そこで、仕組みで覚える方法をお伝えしますね。

よっしゃ、仕組み!

音階の基本は【全音・半音】の組み合わせ

仕組みを覚えるために、一つだけ理解して欲しい事があります。

それは、全音と半音という音の幅です。

仕組みを覚えるためには、

まず、全音と半音という音の幅を理解しましょう。

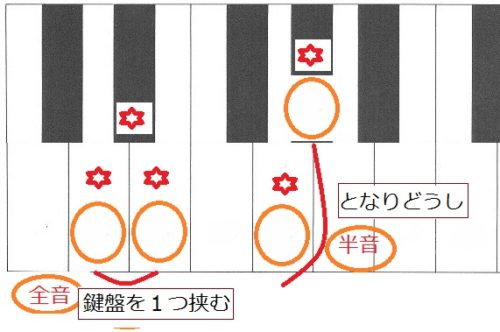

全音・半音とは

【全音】

全音とは、音と音の間に鍵盤が1つある音の幅の事。

【半音】

半音とは、音と音の間に鍵盤が挟まっていない音の幅の事。↓

では、この全音・半音を使って仕組みを解説してみますね。

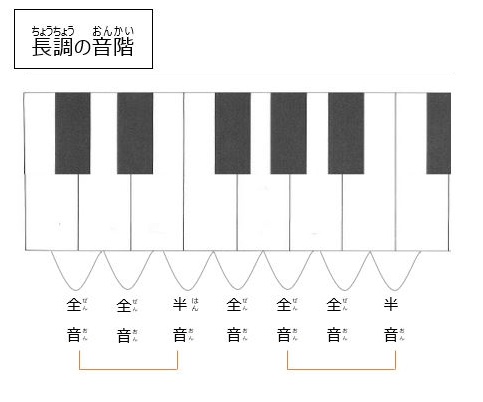

長調の音階は【ぜ・ぜ・は・ぜ・ぜ・ぜ・は】でできている!

ハ長調の音階で、実際に音の幅を確認

音階は、上の図のように、

【全音・全音・半音】全音【全音・全音・半音】という音の幅で出来ています。

この音の仕組を覚えておけば、最初の音からすぐに音階が作れるというわけです。

呪文のように覚えると簡単!

この順番を覚えましょう。

大丈夫、簡単です。

【ぜ・ぜ・は・ぜ・ぜ・ぜ・は】と覚えればいいです。

呪文のように唱えましょう。

ぜ、ぜ、は、ぜ、ぜ、ぜ、は

ぜ、ぜ、は、ぜ、ぜ、ぜ、は

短調は長調とは違う“スタート地点”でできている

この音階は、長調の仕組みで、短調の仕組はまた変わってきます。

長調の“ラ”から始まる=自然短音階

短調は、長調の音階のラの音に当たる部分から始まります。

なので、全音・半音・全音・全音・半音・全音・全音となるんです。

仕組みが覚えられたら、この音の幅を使って、

全部の長調の音階を確認してみましょう。

まとめ|覚えるより“仕組み”が一生モノ!

・調の丸覚えは大変だ!という方、

・指で覚える時間が取れない方

は、仕組みで覚えましょう!

音階の仕組みは、弾いてみて初めて「なるほど!」と感じることも多いもの。

理論は実践とセットで身につきます。弾きながら確かめてみましょう。

関連の小さなヒントや活用アイデアは、メルマガでもお届けしています。

メルマガはこちらから↓