こんにちは。いのうえちづよです。

楽譜に和音記号(=コード)が書いていない場合、旋律の音から和音を付ける事が出来ます。

今回は、出てくる和音の数が少ない童謡を使って、説明しますね

「ふるさと」で実践!コードを選ぶ2つのコツと、迷ったときの対処法

楽譜には、和音記号が書いていない楽譜もあります。

こういう場合は、自分で、和音を付けて演奏する事が出来ます。

今回は、曲自体が短くて、出てくる和音の数が少ない、童謡を使って説明しますね。

童謡【ふるさと】に、Ⅰ・Ⅳ・Ⅴの和音を使ってみる

【ふるさと】を例に、使って和音(コード)を付ける方法を書いてみますね。

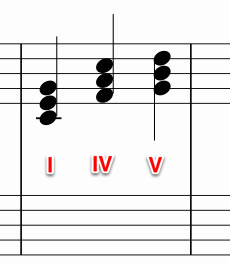

まずは、基本三和音と呼ばれるⅠ・Ⅳ・Ⅴの和音を使って、和音をつけてみます。

基本三和音とは

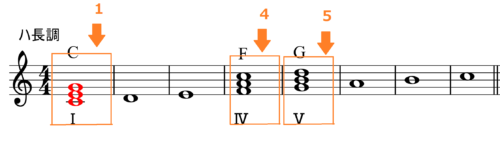

基本三和音というのは、調の中の、Ⅰ・Ⅳ・Ⅴの和音の事です。

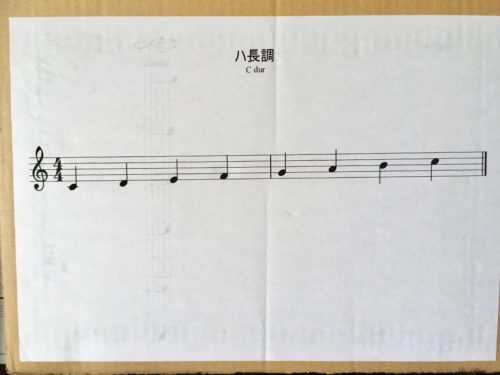

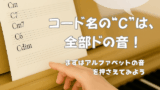

ハ長調の音階 下図⬇️

ハ長調の場合は、音階の・・・

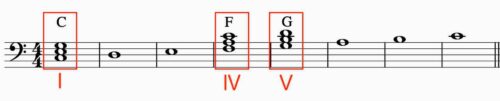

1番目の音、4番目の音、5番目のそれぞれの音の上に重ねられた和音を基本三和音と言います。下図⬇️

ハ長調の和音 ヘ音記号の1・4・5

コードで言うと、この和音はそれぞれ

- Cコード【Ⅰ】

- Fコード【Ⅳ】

- Gコード【Ⅴ】

と言うんですね。

基本三和音について書いた記事はこちらから↓

メロディに和音をつける方法

この基本三和音を実際に使って、童謡の【ふるさと】に和音をつけてみましょう。

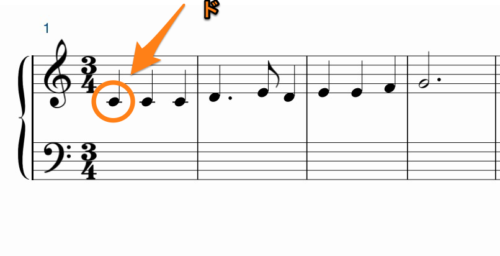

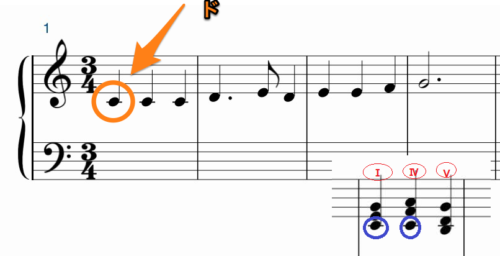

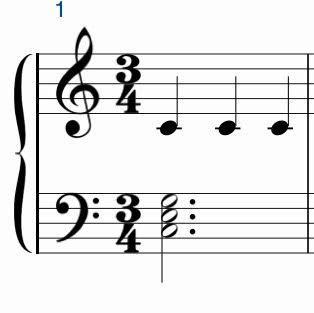

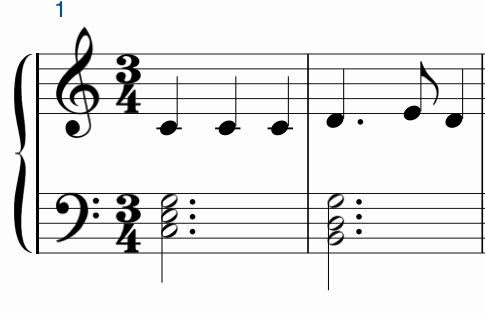

【ふるさと】の中から、まずは最初の1小節目。下図⬇️

これに、和音をつけてみます。

最初の音は、ドの音ですよね。下図⬇️

次に、先ほどの和音の音を思い出してください。下図⬇️

ドが含まれている和音は何の和音ですか?

ⅠとⅣ!

そうね。

Ⅰ(1)の和音とⅣ(4)の和音ですよね。

このどちらが最初の部分の和音にふさわしいでしょう。

どっちじゃろね。

Ⅳ!

迷った時は、2通りの方法があります。

まずは、音に慣れている方、響きが良く聴こえる方は、鍵盤で音を鳴らして、響きを確認してみてください。

頭の中で鳴らせる方は、なおいいですね。

未だ、音はちょっとわからないと言う方、基本形の根音を考えましょう。

出た!専門用語! わからんよ。

ハイ!

ご説明しますね。

基本形とは

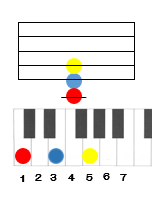

和音には、【基本形】というものが有ります。下図⬇️

基本形についてはこちらの記事もお勧め↓

基本形は、お団子が綺麗に並んだような形です。

具体的には、音をそれぞれ1つずつ挟んだ形の和音です。⬇️

こういう形に並べた時、1番下に来るのが、根音(=根っこの音)です。

根っこの音が根音

根音が、和音もコード記号も決めるので、その音から、どちらにするか決めます。

根音についてはこちら↓

Cコードの場合、根音は、最初のCが表す音で、ドの音です。

この方法だと、音に慣れていない方もつけやすいと思います。

この方法で選んだ場合も、必ず鍵盤で弾いてみて、響きの確認をしてみてくださいね。

では、楽譜に戻りますよ〜。

さあ、基本形の根音がドの和音は?⬇️

Ⅰの和音ですね。

楽譜のメロディの最初は、ドが3つ並んでいるので、この小節は、全部「Iの和音」Cコードでいいですね。

左手は、ヘ音記号なので、楽譜の場所は、ここになります。

音は、Cコードの音なので、ド・ミ・ソですね。下図⬇️

次まで行ってみましょうか。

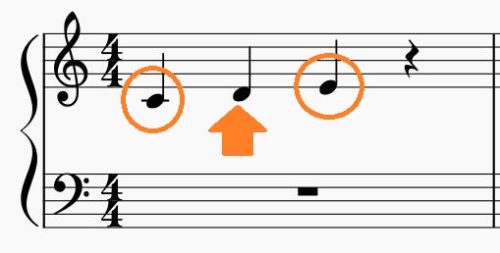

次は、レです。下図⬇️

これは、先ほどに比べたらカンタンですね。

レを含む和音はどれ⁈ 下図⬇️

これはわかるよ。Ⅴの和音、Gコードだね。

正解!

ここでは、基本形ではなくて、転回形を使いました。上図⬆️

転回形とは、音は一緒なんですが、和音の順番が変わっている和音のことです。

こんな風に和音を付けていくと伴奏が付けられますよ。

どうです?

面白いでしょ。

基本三和音じゃない場合

次は、基本三和音じゃない場合も有るという場合ですね。これが、ちょっと難しく感じちゃう原因ですね。

和音を付ける時は、3拍子の場合は、基本的に、1拍目の音を考えながら和音をつけます。

4拍子の場合は、1拍目と3拍目を考えます。

これで和音を付けてみて、鍵盤で弾いてみましょう。

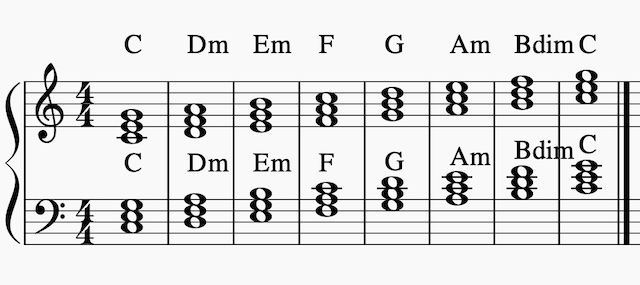

Ⅰ・Ⅳ・Ⅴの和音の中に当てはまらない場合も、和音表から、当てはまる和音を見つけて弾いてみましょう。下図⬇️

響きが気に入らない場合は、その音を含むほかの和音も考えてみてね。

和音に含まれない音、経過音

また、この音を含まない場合もあります。

それは、その音が他の移るためだけに使われている場合で、この音を経過音といいます。

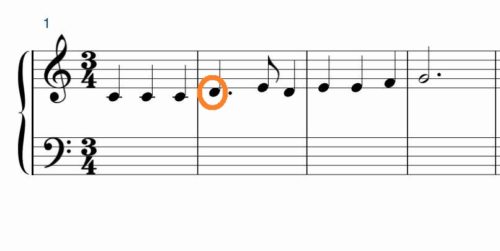

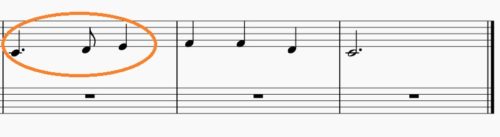

例えば、こんな場合です。⬇️

ここの小節は、Ⅰの和音、Cコードの和音ですが、レの音は、含まれていないですよね。

こういう場合は、ミに行くための音、経過音として扱います。

このドの部分とレ、ミの部分ですね。⬇️

和音としては、Ⅰの和音でも間違いではありませんが、ここは、響きを考えてAのマイナーコードを使っています。ドとミを含んだ和音で、Am=ラ・ド・ミの音ですね。

ハ長調の中の6番目の音の上にできる和音、Ⅵ(ろく)の和音になります。

響きを考えるとマイナーコードと呼ばれるものですが、音は、ちゃんとハ長調の中の音で作られていますよ。

ハ長調なのに、なぜ、マイナーなの?

マイナーは、短調の響きを持つものでしょう?悲しい感じだよね。

こういう場合は、ハ長調とイ短調は同じ音で作られてる調で、平行調と言います。同じ音なので、響きとして和音にも使えるんですね。

ハ長調のⅥ(ろく】の和音、Amコードと言います。

次の小節のファの音の部分も、響きとして、ファが根音のⅣの和音より、Ⅱの和音(レ・ファ・ラ)Dmコードを使います。⬇️

そして、レの部分で長調に戻ってくるので、レの音を含むⅤの和音、Gコードの和音を使うんですね。

この曲は、途中で響きが変わる部分があるので、その部分では、響きを考えながら和音を付けてみてくださいね~。

う~ん、ちょっと難しかったですかね。

響きを確認しながら、付けてみてくださいね。

数字の和音名とコード名、どちらを覚えたらいいの?

Ⅰの和音とか、Cコードとかややこしいですよね。それに2つとも覚えるの〜?ってなりますね。

テストを受けたり、教える立場にない方は、別に和音の名称は覚えなくても良いです。

よかったー!

問題は、中身ですね。お得な方法をお教え致します。

せんせい、「お得」好きやもんね。

意味わからんよ。

お得な方法は、やっぱりコードを覚える事です。

コードは、調によって変わらない

コードの構成音は、調によって変わることはありません。

「Cコード」は、どの調に出てきても、「Cコード」で変わる事がありません。

例えば、下の図で言うと、⬇️

ドミソの和音が、ハ長調では【Ⅰの和音】(いちのわおん)となっていますが、ト長調では、【Ⅳの和音】(よんのわおん)と名前が変わっている事にお気づきでしょうか?

この覚え方だと調ごとに和音名が増えますよね。

増えるね

ですが、コードにすると、ドミソの和音は、ハ長調で出てこようが、へ長調で出てこようが、【Cコード】です。

少ない方がいいよね

ねー。

覚える事が、ぐっと減りますよね〜。

なので、お勧めは、1の和音・Ⅳの和音の名前を覚えるより、コード名を覚える事です。

もっとやさしく楽しく“和音の世界”を学びたい方は、無料メルマガもぜひのぞいてみてくださいね♪

まとめ

童謡のコード(=和音)は、殆ど基本三和音でつける事が出来ます。

少し響き的にどうかなあ・・という場合も、あまり気にしないで演奏出来るのが良い所でしょうか。もし、耳が育ってきていて、響き的にどうかなあという事に気づけるようになったら、変えてみてください。

先ず、その音を含むその調の中の和音を使ってみる事です。

そして、楽器で演奏して確認。

響きが合えば、オッケーという事でいいと思います。

注意点は、例えば、ハ長調では、和音にシャープやフラットの臨時記号が付く事はありませんが、ト長調だったら、ファの音には必ずシャープが付くよ~という事に気を付けてくださいね。

伴奏は、付ければつけるだけ、上手くなっていきます。

自分の耳も育っていくので、ぜひ、お試しくださいね。