こんにちは!いのうえちづよです。

今日は、よく使われる短調の音階にフォーカスしてご説明しますね。

短調の音階は3種類あります

短調の音階には、3つの種類があります。

・自然短音階

・和声短音階

・旋律的短音階

今回は、よく使われるそのうちの2つ「自然短音階・和声短音階」について解説します。

自然短音階ってなに?

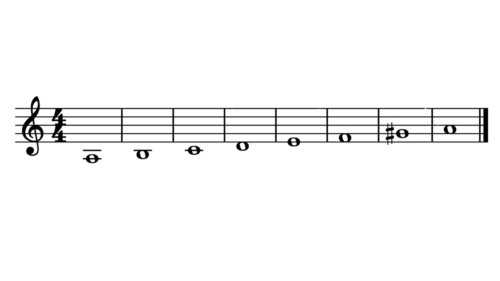

自然短音階は、「同じ調号の長調の音」をそのまま使ってできている短音階です。

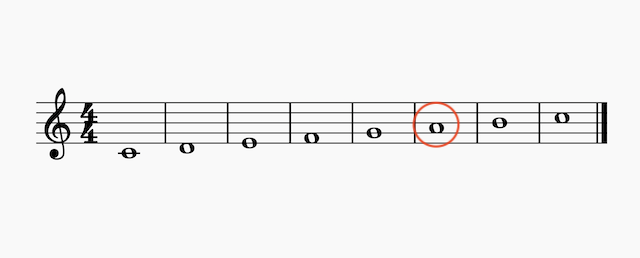

イ短調を例にとると、こちらです。↓

和声短音階ってなに?

和声短音階は、自然短音階の7番目の音を半音上げた音階のことです。

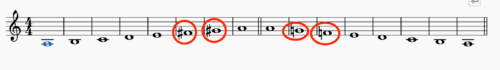

例としたイ短調の場合は、もともと調号がないので、7番目の音に半音上げる意の「♯」をつけます↓

これで、例:イ短調の和声短音階ができました。

これで、例:イ短調の和声短音階ができました。

演奏では、この和声短音階が使われていることが多いです。

長調と短調の関係「平行調」も覚えておこう

同じ調号でできている長調と短調を「平行調」と言います。

平行調は、基本的に「同じ音」「同じ調号」で出来ています。

今回例にしたイ短調の平行調はハ長調で、ハ長調のこの丸印がついている音からはじまる音階になります。

平行長調を使って短調の仕組みを解説

ハ長調の場合、平行調の自然短音階はイ短調です。調号は無しです。

同じ音を使ってできている音階だからよね

長調の音の幅はこちら↓

全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音

自然短音階の仕組み

自然短音階は、音符が下のように並んでいます。

全音・半音・全音・全音・半音・全音・全音

🎵 「半音」の場所がちょっと違うだけで、長調とは違う雰囲気になりますね。

和声短音階の仕組み

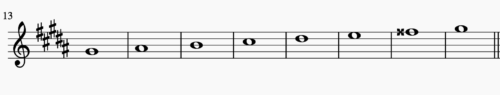

和声短音階は、7番目の音にさらに半音上げるの意の、シャープが付きます。

シャープは、半音上げるっていう意味の記号だよ!

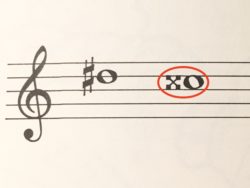

調によっては、すでに7番目の音に、調号がついていたりするので、シャープがついていたら、更にシャープを付けるので、ダブルシャープがつきます!

記号は、脚付きのバッテンです。こんなの↓

ダブルシャープ!

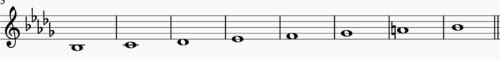

さらに、♭がつく調では、7番目に♭がついていた場合、♮の記号で、もともとの♭の調号の効力を消します。

フラットは、半音下げるっていう意味の記号だよ!

和声短音階の仕組み

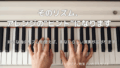

和声短音階の音の幅は、途中までは、自然短音階と一緒ですが、6番目と7番目の音の幅が、全音+半音となりますね。

なので、以下のようになって、鍵盤が2つ分挟まった音の幅になります⬇️

旋律的短音階

短音階には、実はもう一つ音階の種類があります。

旋律的短音階といいます。

上行形と下行形があって、音を上がっていって、下ってくる音が違うんですね。

この音階は、

上行形の6番目と7番目が半音上がる

下行形では、自然短音階の音階にもどる。

普通の演奏では、あまり使われない形だと思います。

知識ぐらいにとどめてくださればいいと思います。

聞いた事があるなーって感じで記憶する

平行調の記事はこちら↓

まとめ

普段の演奏で、よく使われるのは、やっぱり和声短音階だと思います。響きが、素敵なんですよね〜。

ご自分の楽譜でも、調べてみてくださいね。

🎵

「音楽理論ってむずかしそう…」と感じていませんか?

無料メルマガでは、コードや音階のしくみを“やさしく丁寧に”お届けしています。音楽がもっと楽しくなるヒントを、あなたも受け取ってみませんか?