こんにちは、いのうえちづよです。

譜読みには、「1音ずつ読む方法」と「音の流れを模様として捉える方法」の2種類があります。

後者の“パターン読み”を覚えると、スムーズに音楽を理解できるようになります。

今日はそのお話です。

音の上がり下がりを“パターン”として読む方法

譜読みには、音の上がり下がりを、パターンとして、音を読んでいくという方法があります。

この方法だと、実は、1つ1つの音を読むという手間がかかりません。

このパターン読み、どんな場合に使われるのかというと、

- 決まった音形をパターン化して読む

- 楽譜の中の音をパターンとして読む

という場合に使うと楽です。

一つ一つ、ご説明しますね。

ハノンに学ぶ「決まった形=パターン」を読む練習

ハノンの練習曲は、同じ指の動きを繰り返しながら上下に進むパターンの宝庫です。

たとえば、最初の2音の間が「3度」、他は「2度」で上昇するなど、音の動きを“模様”で捉えると譜読みが簡単になります。

これの代表的な本といえば、テクニック本ですね。

同じ指の動きを、繰り返しながら、音が、上がっていくものがあります。

一番わかり易い楽譜と言えば!ハノンですね。ご存知ですか?

ハノンって、決まった形で、上下に移動しています。

なので、これをパターン化して読むと譜読みがとっても楽です。

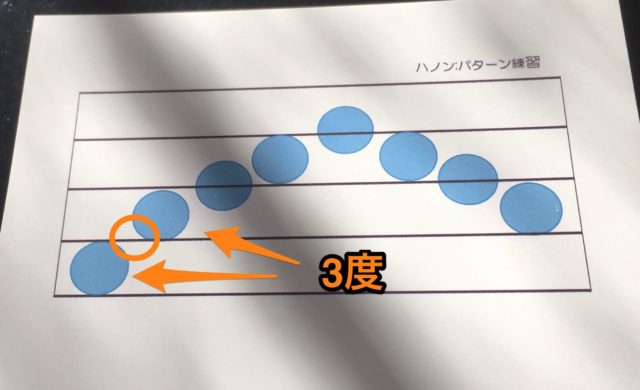

1番のパターンは、こういうものです。

1番最初の音と2番めの音の間には、音が1つ挟まっています。

こういう音の幅は、音楽でも【度】を使って、この場合は、3度といいます。

それ以外の音は、1つずつ移動しているので、2度です。

このパターンで、全体の音が1つずつ上がっているのがわかりますよね。

なので、1つずつ音を譜読みしなくても、パターン読みの方が、楽ですね。

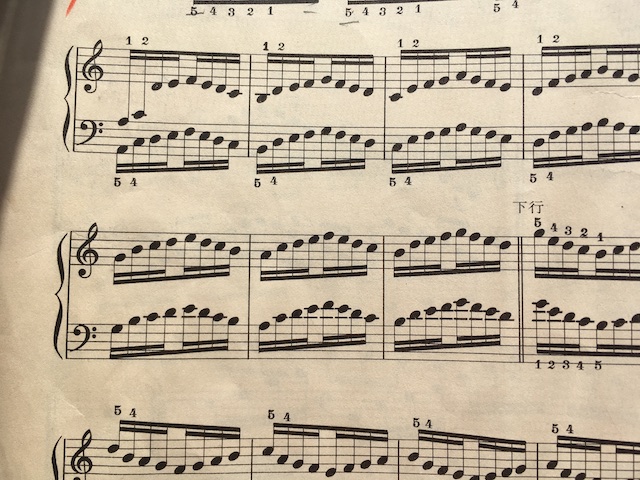

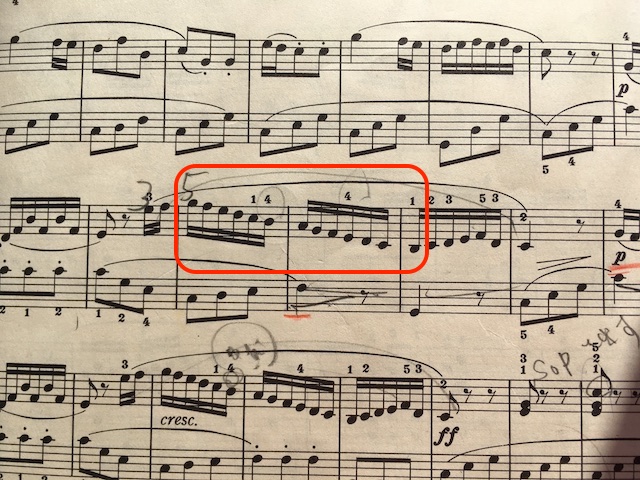

次のパターン化はこの曲です

このパターンは、何番かお分かりでしょうか?

曲を弾いたことがなくても、最初の音を決めたら、パターン通りに指を動かしていくだけです。

この音形で、音がわかるんですね。

しっかりと音の順番も頭に入れましょう。

答え合わせは、5番ですね。

教室でも、ハノンを使う時には、パターンカードで、譜読みの説明をしています。

このハノンを使う時は、譜読みではなくて、指の動かし方を第一に学んで欲しいと思っているからです。

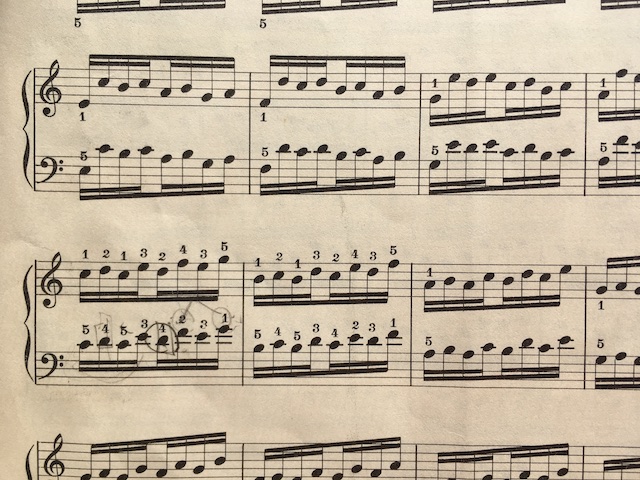

楽譜の中にもパターンはたくさんある!

童謡「かえるのうた」でも

ド・レ・ミ・ファ → ファ・ミ・レ・ド

というように、音の上がり下がりがくり返されています。

似た形を見つけたら「最初の音だけ確認して、あとは模様の通りに指を動かす」だけでOKです。

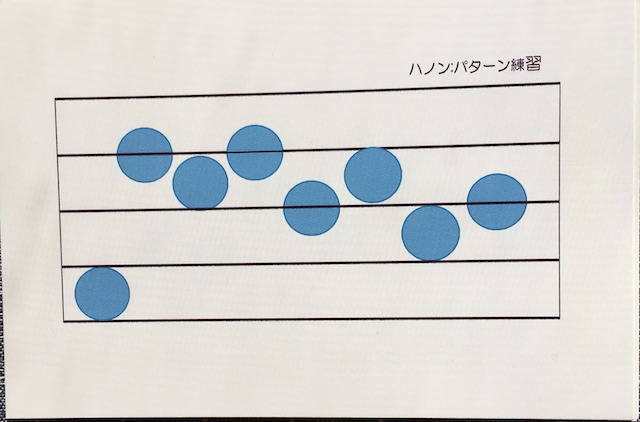

例えば、こういう音形ですね。

これは、音階のパターンです。

始まりが、ソの音。

終わりがシ。

ひたすら、1音ずつ下るだけです。

指遣いは、音階(=スケール)の勉強をしていたら、すぐに弾けるはず。

他にも、楽譜の中にパターンって本当にたくさんあります。

和音などもでてきますね。

ショパンのエチュードなど弾かれている方は、お気づきでしょう。

音階と和音のパターンの羅列ですね。

結局、音楽は、基本練習のまとまりで出来ているんです。

童謡などにも、よくでてきますよ。

例えば、童謡の『かえるのうた』。

最初の部分は、

『ド・レ・ミ・ファ・ミ・レ・ド』

という音の並びです。

まずは、ここでは、全部の音が、1つずつ4つ(4度)音があがって、

また同じように1つずつ今度は3つ(3度)下がって、元の音に戻っている・・と考えます。

これが、パターン化ということです。

他にも曲の中に、同じような音のパターンはないか、探します。

もう一つ同じような部分が見つかります。

『ミ・ファ・ソ・ラ・ソ・ファ・ミ』

この部分は、同じパターンというのが確認できたら、

最初の音だけが解れば、後は、パターンに沿って、指を動かすだけですね。

どうです…?

ちょっと譜読みが楽になりませんか?(*^-^*)

他にも、ショパンやベートーヴェンやモーツァルトの譜読みでも使える方法です。

大人の初心者さんにこそおすすめの読み方

パターン読みは、楽譜を“模様”として見られるようになるため、

いちいち音名を数えなくても、全体の流れを自然に理解できるようになります。

慣れると初見演奏にも役立ちますよ。

子どもの生徒さん達には、譜読みが出来るようになってから、教えています。

楽で、音を読まなくなってしまうんですよね〜^^;

まとめ|“音の模様”を見つける目を育てよう

1音ずつ読む方法に加えて、音の上がり下がりをパターンとして読む練習を取り入れてみましょう。

きっと譜読みがラクになり、音楽の流れを感じながら弾けるようになります。

楽しい、音楽活動にお役立てくださいね。

🎵譜読みが苦手…そんな時は、音を「数える」のではなく「模様で見る」練習を。

メルマガでは、初心者さんの譜読みをラクにする“視点のコツ”をやさしくお伝えしています。