こんにちは。いのうえちづよです。

今日は、カノンコードについて書いてみようと思います。

カノンコードとは?

「カノンコード」とは、“カノンの技法”をもとに作られた曲で使われる**和音の並び(コード進行)**のことです。

特に有名なのは、パッヘルベル作曲の《カノン》。

日本でも「スピッツのチェリー」「にじいろ(綾香)」「少年時代(井上陽水)」など、多くの名曲にこの進行が使われています。

カノンの技法とは

「カノン」とは、同じメロディを少しずつずらして重ねていく音楽の仕組みです。

いわば“輪唱”のようなもので、メロディやリズムを少し変化させながら追いかける形で進みます。

この技法が生み出す“心地よいくり返し”が、聴く人に安定感と深い感動を与えるのです。

カノンコードの並びを見てみよう

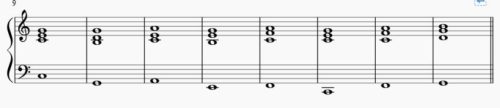

ハ長調(Cメジャー)のカノンコードは次の並びです。

C → G → Am → Em → F → C → F → G

この並びを順に演奏するだけで、パッヘルベルのカノンの伴奏ができます。

💡たとえば、Cコードは「ド・ミ・ソ」、Gコードは「ソ・シ・レ」。

並べて弾くと、自然な流れで音が進んでいくのが感じられます。

ハ長調で作られている曲の場合、カノンコードの最初の和音は、C(=ド・ミ・ソ)になります。

その調の最初の和音(=主和音)から始まっています。

次が、Ⅴ(5)の和音である、G=ソ・シ・レ

その次が、Ⅵ(6)の和音のAm=ラ・ド・ミ

次は、

Ⅲ(3)の和音の Em=ミ・ソ・シ

Ⅳ(4)の和音の F=ファ・ラ・ド

Ⅰ(1)の和音の C=ド・ミ・ソ

Ⅳ(4)の和音の F=ファ・ラ・ド

Ⅴ(5)の和音の G=ソ・シ・レ

最初に戻って

Ⅰ(1)の和音のC=ド・ミ・ソ

となって、カノン進行のコードの並びは、

となります。

音で表すとこんな感じです↓

この順番で演奏すれば、パッヘルベルの曲の伴奏が出来ます。

この順番が、カノン進行。

和音を両手で弾く場合の一つの方法として、「左手は根音、右手はその和音で使われている音」でしたね。

和音を両手で弾く時のアレンジについての記事はこちらから↓

よく音を見て頂ければ、おわかり頂けるように、左手は、いつものように根音だけで弾いているのですが、パッヘルベルのカノンのメロディになっています。

という事は・・・

ちゃんと、そのコードの中の音が使われて、メロディが出来ているということ・・?

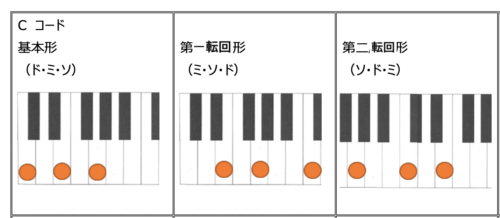

演奏のコツ|転回形を使ってなめらかに

すべてのコードを基本形(ドミソのようにまっすぐ)で弾くと、手の移動が大きくなり弾きにくいですよね。

そんなときは転回形を使うと、近い位置の音でつなげられるのでスムーズに弾けます。

たとえば、

最初に「C=ドミソ」を弾いたら、次の「G=ソシレ」は“シ”が近いので、

「ド → シ」へ移動するように弾くと自然です。

転回形と呼ばれる和音の形に直すことをおすすめします。

画像の右側の2つですね。⬇️

転回形は、なるべく近くの音で和音を弾く場合と考えてください。

最初にドの音を弾いたら、次の和音はG(ソ・シ・レ)の中のシが近いですね。

ドからシに移動して演奏するという事になります。

まとめ

カノンコードは、

C・G・Am・Em・F・C・F・G

という並びで構成されています。

覚えてしまえば、どんな曲にも応用できる万能な進行です。

まずはゆっくりと弾いてみて、和音の“響きの変化”を感じてみてくださいね。

🎵「コードが難しそう…」と感じる方へ。

メルマガでは、和音の仕組みやアレンジの考え方を、やさしい例で少しずつお伝えしています。

あなたの“耳と手”がつながるように、ゆっくり練習していきましょう。