こんにちは、いのうえちづよです。

コードって色々あるよね。それを全部覚えるって難しい。覚えないとダメですか?

という方へ向けて、覚えなくても、コードが作れるように、簡単な仕組みを解説しています。

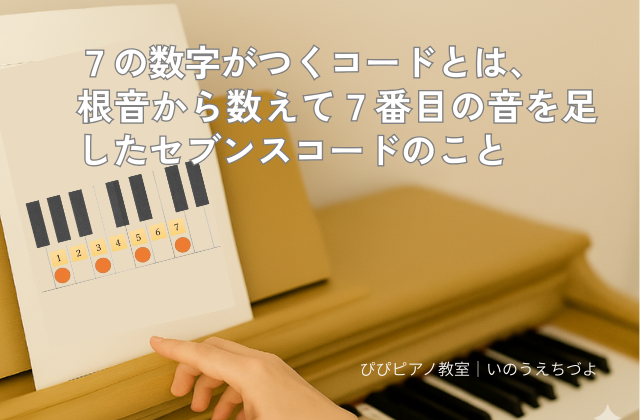

セブンスコードは、7番目の音を足したもの

今日は、セブンスコードの仕組みをお伝えします。

大丈夫、難しくありませんよ。

セブンスコードの、セブンは7という意味。スは、番目の意味です。7番目の音を足しましょう、というコードです。

コードネームって、親切ですよね。ごちゃごちゃ書かずに、単純に書いてあるから。

そうそう。そう思ってもらえると嬉しい。

名前のついた和音は、基本的に3つの音からできています。3つの音でできた代表的な和音が、メジャーコードとマイナーコードです。

メジャーコードとマイナーコードの記事です。↓

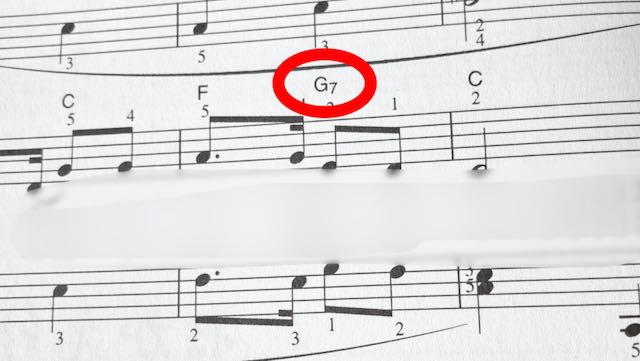

G7の作り方

セブンスコードは、この元の音3つに、7番目の音、ファを加えたものです。

ソから音が上がって行く方へ数えて、ファを足して、音が4つになった和音になります。↓

★根音の説明の記事はこちらです↓

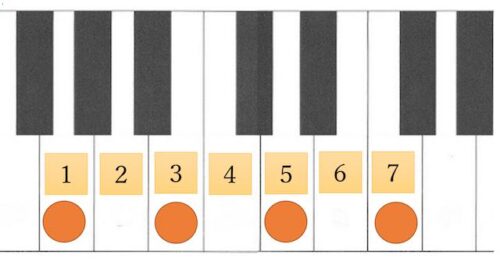

鍵盤数で考えてみよう:例 G7の場合

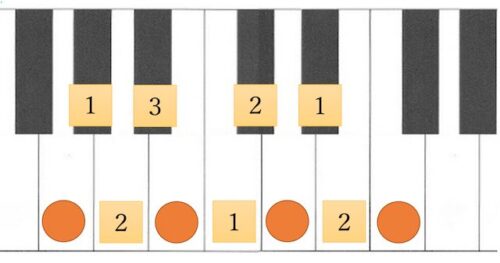

G7のメジャーコードは、下の画像のように鍵盤が挟まっています。

・2音と3音の間 2つ

・3音と4音の間 2つ

この様になっています。

もし、音を忘れてしまった時は、このように鍵盤上で、挟む鍵盤の数を考えながら作る事が出来ます。

セブンスコード演奏のコツ

セブンスコードは、音が4つなので、押さえるのが、大変だと思われると思います。でも、全部押さえる必要は無くて、音を減らす事が出来ます。

何の音を減らすのかしら・・・・?

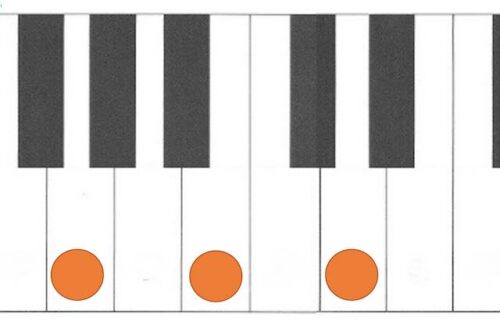

まず、Gのコードは、ソ・シ・レです。⬇️

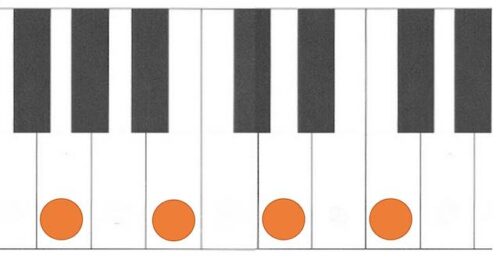

G7のコードは、ソ・シ・レ・ファです。⬇️

GとG7のコードの違いは、ファの音が足されているか、いないかです。

そうね・・・。

という事は、ファの音を足す事で、響きに変化ができるんですね。

響きに変化が出る・・。なるほど。

GにするかG7にするかの判断基準

GをG7にする場合、音がひとつ増えても、元のコードと大きく違う響きになるわけではありません。

ですが、敢えて7番目の音を足したという事は、もう少し響きに変化を加えたいという場合。

試してみてくださいね。

音を「指の形」で覚えて弾いてみよう

G7の場合

和音の構成音が覚えられない場合、覚えるコードの数が多い場合は、指で模って演奏する方法があります。

そんな時は、指でかたどって弾いてみましょう。

ここでは、OKのかたちです。⬇️

親指と人差し指で丸を作って、他の指を伸ばした形で音を押さえます。押さえる音は、3つ、シ・ファ・ソです。⬇️

こうすれば、ファの音が残っているので、セブンスコードの微妙な響きは残したまま、音を減らして弾く事が出来ます。

そんな方法でいいんですか?

この弾き方は、実際によく使われていて、大学の授業などで童謡のコード伴奏を弾く時にも活用されています。

「指の形」と「和音の並びの形」で覚えるコードの数が減ります

この指の形と和音の並びの形は、7の付く和音では、よく使われるので、参考にしてみてくださいね。

まとめ

今日はコードの構成音の話でした。

コードを演奏する時は、コードで使われている音をすべて演奏しなくても、大丈夫です。ただ、音を減らす時は、上のGとG7のように、入れたい音を考えながら、弾くといいと思います。音楽が、素敵な音の響きになりますから。

🎵

セブンスコードのような“ちょっと気になる和音の仕組み”や、演奏のコツをわかりやすくお届けしている無料メルマガがあります。

もっと知りたい方は、ぜひ登録してみてくださいね。